【亞洲壓縮機網訊】壓縮機人現在滿大街都在說行業低迷,誠然,中國經濟經過深化改革系列措施后,體溫回落,確實沒有以往那么“高燒”了,但要說低迷未免還言之過早,甚或有些嚴重了。中國經濟步入新常態,這是大的經濟形勢,并非只有壓縮機行業在“冷靜”,所有行業都在探索適合自己的、更加理性化的發展道路。

過去的十年確實是壓縮機“暴利”的十年,繁榮的出現有它特殊的原因,而其消失也并非毫無道理。當時的中國經濟飛速發展,而壓縮機技術上的空白及行業市場上的空白,使壓縮機企業迅速發展起來。由于利潤膨脹,大家似乎都看到了“商機”,“扎堆”下去,不求技術創新、品牌多元、產品多樣,設備質量魚目混雜,同質化嚴重,結果很快陷入了產能過剩的窘境,市場飽和后,掀起一股惡性競爭的風氣,很多企業被強行拖入“險境”。

那么,是否就是身臨絕境呢?其實不然。

“新常態”,意味著經濟發展不再像過去那樣“超高速”了,表面上看是一種“慢”的發展,其實是市場在自我調節。該倒閉的倒閉,該整合的整合,低劣的“水貨”公司被淘汰,優秀企業就會重新浮出“水面”。新常態,是符合經濟發展規律的,不是下滑、倒退。

“經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?

“經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?

據有關人士分析,“十三五”期間,中國經濟會延續新常態的特點,與此同時,還會呈現出四方面的新變化:一是經濟增速在新的增長平臺即中高速增長平臺上保持穩定。二是經濟發展方式將由規模速度型粗放增長轉向質量效益型集約增長,在相對較低的經濟增長速度下,經濟運行的質量效益將會明顯改善。三是經濟結構進一步優化,存量調整將邁出重大步伐,在絕大多數領域過剩產能退出以后,供需逐漸達到平衡;同時,新的適應市場需求的、具有國際競爭能力的增量會進一步擴大,對經濟增長的貢獻提升。四是新的增長動力逐步形成。

今年大家都在喊“生意難做”,可見這不是個體或某個行業的低迷,也不僅是大氣候的不景氣,而是整體的環境處在一個轉型升級的階段。因此,用過去的“超高速”甚至“超規律”去評價現在經濟發展狀況,恐怕也是不明智的。

形勢:經濟環保年

2015年是一個“經濟環保年”。于2015 年1月24日完成編制的《國家環境保護“十三五”規劃基本思路》中提出環保目標兩步走。第一步,到2020年主要污染物排放量顯著減少,空氣和水環境質量總體改善,土壤環境惡化趨勢得到遏制;第二歩,到2030全國城市環境空氣質量基本達標,水環境質量達到功能區標準,土環境質量得到好轉。這一“兩步走”的目標是國家對于經濟健康發展迫切需求的結果,以GDP的中低速健康發展取代之前的粗獷式高速發展已成為共識。

在經濟增速換擋的新常態下,環保行業或將迎來春天,而走綠色發展道路的企業,也將得到政府的大力支持及市場的熱烈歡迎。環保“十三五”規劃成為環保投入提速的重要信號,圍繞著環保產業的十萬億級盛宴或將啟動。由于市場普遍預期政策會在“十三五”規劃中取得突破,嗅覺敏銳的資本市場對該主題的關注度也持續升溫。據環保部規劃院測算,預計“十三五”期間環保投入將增加到每年2萬億元左右,“十三五”期間社會環保總投資有望超過17萬億元。伴隨著“大氣十條”、“水十條”的落地實施以及環保“十三五”規劃和“土十條”的預期出臺,業界預計,“十三五”期間,環保行業投入將進一步增加。國際節能環保協會秘書長李軍洋近日指出,“十三五”期間節能環保產業有望達到年增速20%以上。政策規劃帶動投資建設,這對壓縮機人來說,這未嘗不是一種新的轉機。

2015年10月15日,國務院發布的《關于推進價格機制改革的若干意見》提出,完善環境服務價格政策。統籌運用環保稅收、收費及相關服務價格政策,加大經濟杠桿調節力度,逐步使企業排放各類污染物承擔的支出高于主動治理成本,提高企業主動治污減排的積極性。

有關人士表示,環境服務價格將實行市場化的定價方式,未來價格上調是一個大的趨勢。排污費提高將提升污染企業治污的積極性,倒逼其下大力氣治理污染問題,另一方面能源資源費用的增加,也將促使市場淘汰落后產能,發展節能環保產業,促進產業轉型升級。

“節能減排”,也是制造業轉型升級的必然原因之一。

2015年11月30日,習近平主席出席氣候變化巴黎大會,向世界發出“綠色低碳”發展的明確信號,“將節能減排、應對氣候變化轉化為各國經濟轉型升級、保障能源安全、降低氣候風險的內在動力”,中央領導層更將環保問題落實到“十三五”規劃中。這似乎也從側面對壓縮機行業發展作了一個回復,“節能減排·低碳環保”,這恐怕是未來制造業乃至未來發展的一個恒久話題。在剛剛過去的ComVac ASIA 2015(上海國際壓縮機及設備展覽會),依然將“高效·節能”作為話題之一,可見其意義深遠。

在未來的發展中,不環保,既無法立足于國內市場,也無法搶占國際市場,自身成本高,盈利又不足,你不出局誰出局?

科研:結構性改革

中國宏觀調控經濟有一個經典理念:“投資、出口、消費”,拉動經濟增長的“三駕馬車”。但這是在以前,且看今日,李克強總理有新看法:中國經濟總量已經超過10萬億美元,未來如果要繼續發展,過度依賴投資和出口拉動是不可持續的。我們常說“發展的過渡時期”,真的到了過渡時期,卻該如何過渡呢?國家推動結構性改革,以創新驅動、消費拉動為核心,有別于傳統的“三駕馬車”,但卻回應著一個老生常談而常談常新的話題:科技是第一生產力。

壓縮機市場現在最大的問題就是產能過剩,產品質量良莠不齊,同質化現象嚴重,品牌單一,沒有形成很好的互補關系,你挑一百家企業進行,產品也無非就是那些,而且從質量上看,其實相差無幾。我們可以做另一方面的假設,如果市場上品牌多元、產品多樣,相互之間形成一種互補關系,那么,或許就不會造成“產能過剩”這種尷尬的局面。品類豐富、產品互補、市場和諧,這本該是另一種景象,但在經濟大環境不太景氣情況下,同質化毀掉了這種可能。究其原因,還是科技創新的問題。很少一部分企業有自己的產品研發機構,大多數的則是一種技術模仿或嫁接。其實,這是可以理解的,小的企業沒有能力,而一些大的企業又覺得科研投入大、回報慢,因此,也對其顧慮重重。但從長遠的發展來看,技術卻是企業領先同行的不二法門。試想,在壓縮機市場不景氣的情況下,阿特拉斯、開山這些企業,不也把生意做的風風火火嗎?這是有著深刻的原因的。企業把自己的科技研發搞好,產品就能遙遙領先于同行,自然也就能搶得市場先機。

國家搞經濟建設講結構,壓縮機行業自身的組織結構是否合理?所以,不要老抱怨大環境不好,“暴利”的時代其實才不是好時代,濫制濫產,一味地追求快、量,而忽略了質的提升,技術創新滯緩,產品更新緩慢,不造成產能過剩及惡性競爭,才是肚臍眼里長出苦菜——怪哉!技術研發搞上去,產品的問題就能解決,其次,就是整個壓縮機行業及相關領域組織結構的問題,行業結構是怎樣的?運營模式又是怎樣的?投資、生產、銷售、服務是否形成一條鏈狀,比如,從售后服務反饋回來的信息是否對潛力市場的開拓、對設備品類數量多少的把控是否有幫助?此即服務對投資與生產的影響,而完成這個過程的一個很重要的介質就是銷售,沒有什么比銷售更接近市場,也沒有什么比銷售更接近廠商,所以不僅要讓各個節形成鏈,還要讓各個鏈形成環,各個環形成網,各個網又血液貫通。如此,創新驅動,消費才能拉動。

"經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?片名稱

"經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?片名稱

市場:供給側改革

最近,中央連發兩文提振“新消費”,提到消費,必然要談到供需和市場。

一個不言而喻的問題是,一提到壓縮機市場,大家似乎都認為,競爭到了白熱化的地步,市場也幾近飽和了。其實這只說對一半,要說“市場到了白熱化的地步”,我贊同;說“說市場幾近飽和”,那么我投反對票。您可能要反對我,但切莫著急,先聽筆者仔細分析,說的不好,可以向我扔臭鞋。

“供給側改革”,您可能覺得陌生,但一經中央提出,就被輿論與學界頻繁熱議。可見,這并非為了花拳繡腿拌嘴根子,而確確實實是因為它的振聾發聵。有分析指出,中國面臨的問題不是需求不足的問題,而是供給端的問題。這就要求未來的政策制定中,要以供給側為主要改革方向。

那么,供給端有什么問題?有學者指出,中國當前消費潛力雖然很大,但將近四分之一的中高等消費潛力群未必在國內釋放,很多國人走出國門去享受國外的消費與服務,由此提出了中國當前經濟發展存在的“供需矛盾”問題。隨著中國經濟的發展及社會整體消費水平的改觀,人們對所購產品的追求,往往更注重它的精致化、品牌化及個性化。這個問題無疑是嚴重的,它像一記耳光,極其無情地告訴我們:人們對國外或者說是國際品牌及產品和對國內或者說是國產品牌及產品的信任度。這個信任度,在以前更多的是產品質量問題,我信任你的產品;到現在,則更多的是品牌問題,我不喜歡你的品牌。因此,我們需要努力提高產品質量,打造國際品牌,真正扭轉“東西還是洋貨好”這種局面。那么,壓縮機行業是否值得引以為鑒呢?留給大家去認真思考。

產品質量有了保證,品牌樹立了起來,那么就該考慮市場的問題了。市場是問題嗎?是,當然是,在一些人眼中恐怕還是大問題。對于筆者當然也是大問題,但筆者的大問題恐怕與列位的不同。壓縮機行業現在一提市場就說飽和,但其實都是空捏一把冷汗。應該說,壓縮機市場,目前處于一個自我調整、自我整合的階段,對許多的企業都是一個巨大的考驗。但并非是因為市場飽和的問題,而是你能否抓住新的機遇開拓市場的問題。

李克強總理將增加公共產品和公共服務供給,作為拉動中國經濟持續增長的動力引擎之一,他非常看好中國的消費潛力。可以相信,國內的市場經過自我調節和政府引導,情況很快會變得好轉起來。而隨著“一帶一路”建設和G20峰會的進行,以及國際產能合作的加強,廣闊的國際市場將被打開,深刻促進亞洲、歐洲、非洲之間的發展。國際經濟問題今年提的最多的是環保經濟與基礎設施建設,加之亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金作為雄厚的資金后盾,經歷過壓縮機黃金時代的人應該不難知道這意味著什么。

(來自:亞洲流體網報道)

“經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?

“經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”? "經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?片名稱

"經濟燒”退,國產壓縮機行業如何恢復“機能”?片名稱

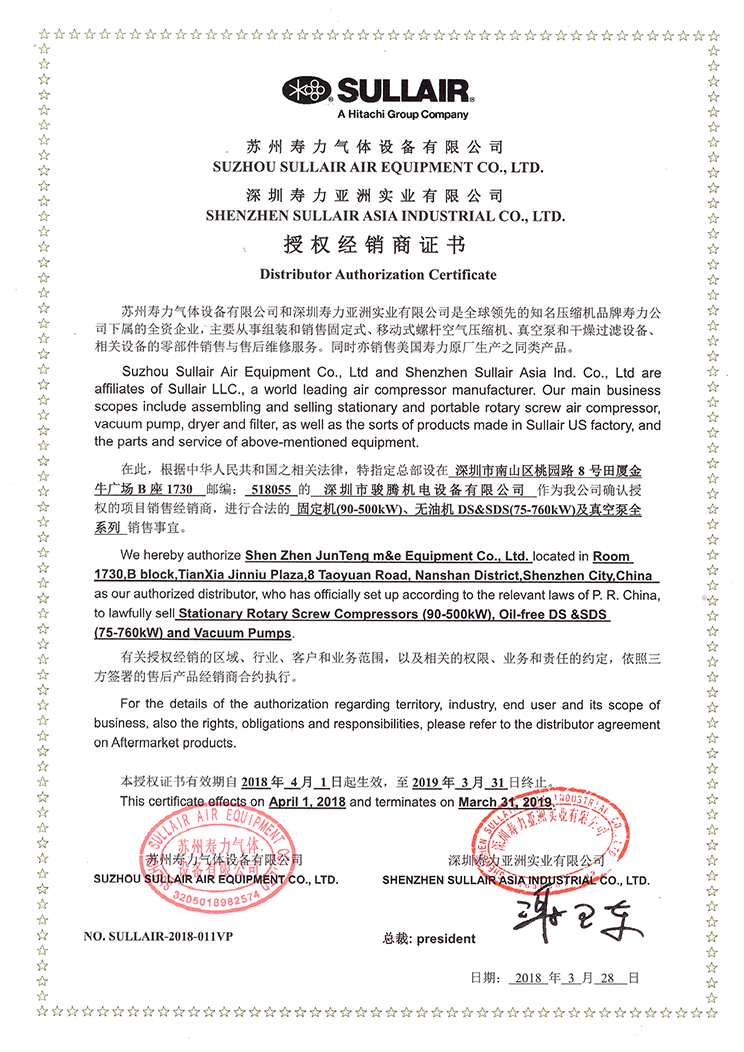

壽力授權證書2018

壽力授權證書2018 駿騰機電圖片展示

駿騰機電圖片展示 普旭油潤滑旋片真空泵-R5系列

普旭油潤滑旋片真空泵-R5系列 壽力螺桿真空泵:VS16-40

壽力螺桿真空泵:VS16-40 玻璃加工行業上的案例展示

玻璃加工行業上的案例展示 真空泵在制藥行業上的應用

真空泵在制藥行業上的應用 第十八屆SIMM深圳機械展如期而至,駿騰機電赴約前行

第十八屆SIMM深圳機械展如期而至,駿騰機電赴約前行 真空系統安裝要求和注意事項

真空系統安裝要求和注意事項 銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來——海騰文化組織觀看抗戰勝利80周年閱兵直播有感

銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來——海騰文化組織觀看抗戰勝利80周年閱兵直播有感 勠力同心 砥礪前行 駿騰機電參加壽力經銷商培訓會議

勠力同心 砥礪前行 駿騰機電參加壽力經銷商培訓會議 深圳駿騰機電總部聯系方式

深圳駿騰機電總部聯系方式 深圳駿騰機電:成都辦事處聯系方式

深圳駿騰機電:成都辦事處聯系方式